自分たちで住まいをリノベするのって「貧乏くさい」と思う人もいるかもね。でも、私は豊かだと思うんだ。思い通りに、楽しみながら作業する。働いていても、リノベする時間があるっていうこと。 http://t.co/qAl8gRqIGd pic.twitter.com/FmZSnlb9AK

— 久保田由希 (@kubomaga) 2015, 5月 17

たとえ賃貸アパートでも、入居時は棚もカーテンもない状態が普通

衣食住が生活の基本です。衣も食も自分好みの選択を出来る余地が多くありますが、住だけは自由度が低く、住宅に人が合わせている感じがします。特に賃貸アパートなんかは。

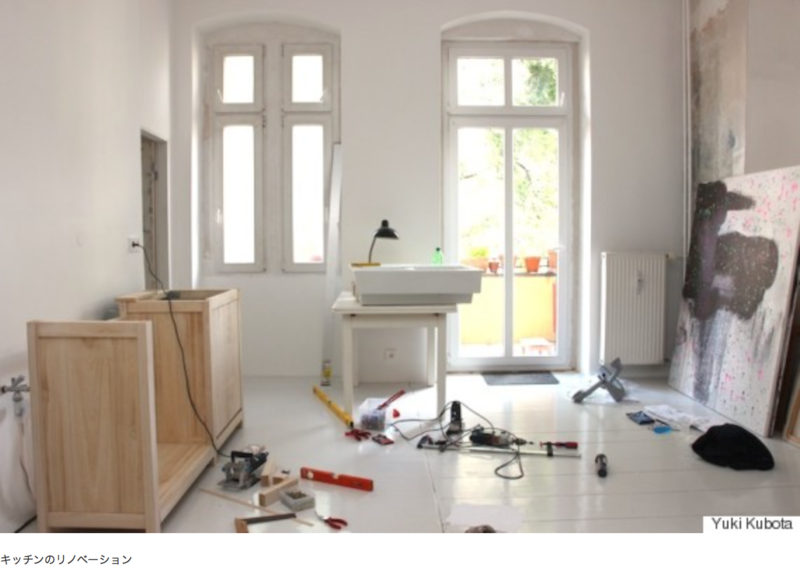

さて、ドイツの首都・ベルリンの住宅事情についてハフィントンポストに面白い記事が載っています。というのも賃貸アパートを借りる時に、棚もカーテンレールもないので入居者自らがDIYで改装するということが日本よりも普通のこととして浸透しているようです。

たとえ賃貸アパートでも、入居時は棚もカーテンレールもない状態が普通なので、ドリルで壁に穴を開け、設えなくてはなりません。この程度の作業は、自分でやるのが当たり前。当然ながら、電動ドリルドライバーは一家に一台の必需品となり、否応なしにDIYに勤しむことになるわけです。

自分仕様の空間づくりは面白い

多くの選択肢の中で自分に合ったものを選び出し、試行錯誤しながら洗練させていくというプロセスはとても面白いと思います。記事では築100年以上のアパートを買ったカップルが理想の空間を作るために3年以上かけてコツコツとリノベーションしている様子が紹介されています。

面倒だなぁと思われるかもしれませんが、自分仕様に設えることができるのですから、使い勝手は最高。壁を好きな色にペイントしたり、きれいな壁紙を張るのも自由です。これもプロに頼まず、自分でやる人が多いです。

Before。

After。

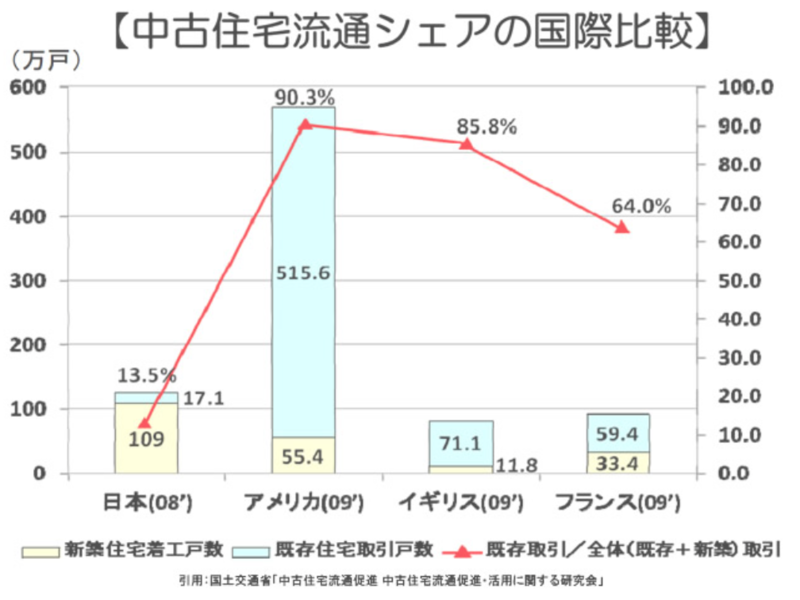

中古住宅流通シェアの国際比較

このブログでも何度も書いていますが日本と海外との中古住宅流通シェアはだいぶ開きがあります。自分好みに住宅をカスタマイズして修繕や改装を適宜行って長持ちさせるように住み継いでいく文化があるかないかの違いが鮮明になっているのがこちらの図です。つまり欧米では中古住宅の流通が60%〜90%ですが日本は13.5%にすぎないのです。

(画像引用元)

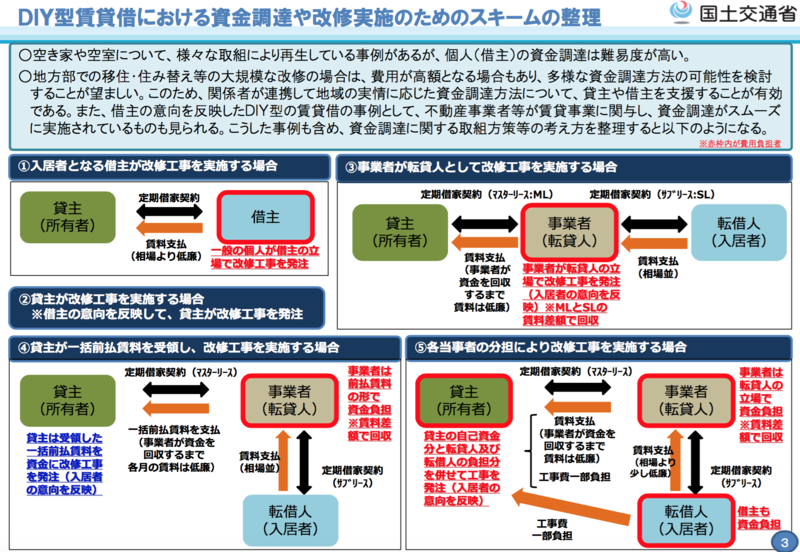

借主の意向を反映して改修を行うDIY型賃貸借

前段のベルリンの賃貸アパートでは入居者がDIY改装するのが当たり前、という話は大きなヒントだと思います。国土交通省もこういった”DIY型賃貸借”に目をつけていて、ガイドラインを作ったりしています。

個人の所有する住宅につき賃貸住宅としての流通を促進することを目的として、平成25年度に「個人住宅の賃貸流通を促進するための指針(ガイドライン)」をとりまとめ、貸主が修繕を行わず借主が自費で修繕やDIYを行う借主負担型の賃貸借契約に係る指針を整備したところです。

賃貸物件として扱うからにはトイレやキッチンもリフォームして、必要な修繕をやってから、というのが主流な考え方です。しかしそういった固定観念にとらわれず、荷物が残っているとか、設備面の一部不具合があるとか、庭は雑草だらけ、とかそんな条件でも入居者と個別に交渉してオリジナルなDIY型賃貸借契約がたくさん成立するようになってくると面白くなっていきそうです。