個人住宅の空き家が特に増加している

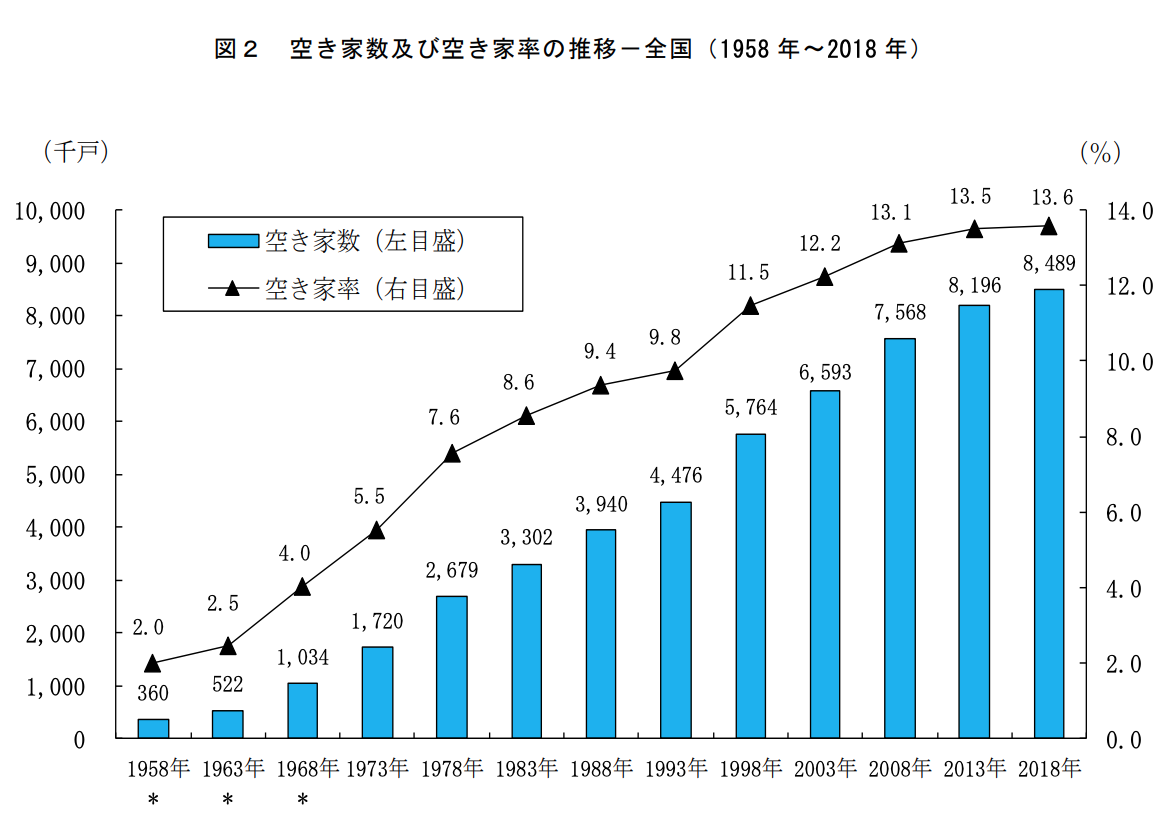

2018年における全国の空き家数は約850万戸、空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)は13.6%となり、いずれも過去最高です*1。

このことはニュースでよく聞かれるようになってきましたので、ご存知の方が多いと思います。

どのような種類の空き家の増加が目立つのか詳しく調べてみると、賃貸用や売却用といった不動産市場に出ている住宅よりも不動産市場に出ていないその他の住宅、つまり個人住宅の空き家が特に増加していることがわかります*2。

背景にあるのは高齢化の進展と新築・持ち家を優遇する住宅政策です。

高齢化の進展

2018年における全体の持ち家率は61.2%ですが、60歳以上だと80.0%にも上ります*3。

また、2020年における65歳以上人口は3,619万人で今後も増加し続け、2042年に3,935万人でピークを迎えるとされています*4。

子どもが独立して実家を離れる、配偶者と死別する、高齢者施設に入居するなどによって、これまで誰かが住んでいた住宅が空き家になるケースがますます増えていくと考えられます。

新築・持ち家を優遇する住宅政策

戦前の住まいの大半は賃貸住宅でした。敗戦直後の住宅不足は約420万戸でしたが、緊急的に持ち家の自力建設を急いだことや、政策的に住まいの所有形態を持ち家中心に結果的に誘導させたことにより、1973年には全ての都道府県で総世帯数に対する総住宅数が充足されました。しかし、その後も新築・持ち家を優遇する住宅政策は続けられていきました。(参考:持ち家取得促進政策の踏襲が空き家を増やす - マチノヨハク)

代表的な新築・持ち家を優遇する住宅政策の一つに、住宅ローン控除(年末の借入残高に一定の控除率を乗じた額を、所得税と住民税から一定期間にわたり差し引けるという仕組み)があります。2022年度税制改正により、控除率が1%から0.7%に、合計所得金額3,000万円以下という所得要件が2,000万円以下に引き下げられましたが、税制優遇であることに変わりはありません。(参考:住宅ローン控除制度改正 控除率下げ・省エネ住宅推奨: 日本経済新聞)

なお、中古は新築と違って控除期間の3年延長がなく10年に据え置きのまま、借入残高の上限は2000万円で変わらないなど、同じ持ち家でも新築と中古では優遇内容に差があるのが現状です。(参考:住宅ローン減税の優遇幅縮小 中古は不利という矛盾 (2ページ目):日経ビジネス電子版)

2021年の新設住宅着工戸数は約86万戸(前年比5.0%増)です*5。2011年以降、本格的な人口減少社会に入っているにもかかわらず、直近10年間の新設住宅着工戸数は年80〜90万戸で推移し、新築中心の住宅市場が続けられています。

空き家が増えているのに必要以上に新築が作られ続けているため、空き家の増加は必至です。

空き家の存在が新しい価値の創出を妨げている

空き家が増えることの問題は外部不経済と機会損失の発生です。

「屋根瓦が落ちてきそうだ」、「外壁が崩れてきそうだ」など、適正管理されていない老朽化した空き家の存在が、近隣住民や通行人にとっての脅威となってしまっているケースがわかりやすい外部不経済の例です。他にも「雑草・悪臭など衛生環境の悪化」や「景観の悪化」、「不法侵入などによる治安の悪化」といったケースがあります。

そういった空き家が多くなると、新しく引っ越してくる人や新規出店するお店も少なくなり、まちの価値や魅力が失われていってしまいます。これが機会損失の例です。

まだまだ使える空き家や土地が有効活用されないことで、本来活用されていれば新しい住民が引っ越してきたり、新しいお店が出来て賑わったり、まちを代表するようなコンテンツに生まれ変わったりするチャンスの芽を潰してしまっているということです。

空き家の存在が新しい価値やチャレンジ、何かが生まれるチャンスの創出を妨げてしまっているのです。

空き家を利活用して新しい価値をつくる研究と実践

こういった問題意識のもと、空き家の利活用に関するニュースや記事、論文などの調査、空き家の利活用事例の研究を行い、当ブログやYouTubeで発信しています。

2020年3月からはイノイチサードプレイスプロジェクトをスタートし、東京都三鷹市にある不動産市場に出ていなかった空き家である元骨董品屋をDIYリノベーションするなどして、2021年5月に本屋とレンタルスペースであるイノイチブックスをオープンさせました。

このような研究と実践により、新しい価値をつくっていきたいと考えています。

▼空き家の無料相談を受け付けています!

▼まちの人たちのために空き家を利活用してみませんか?