タガヤセ大蔵へ行ってきた

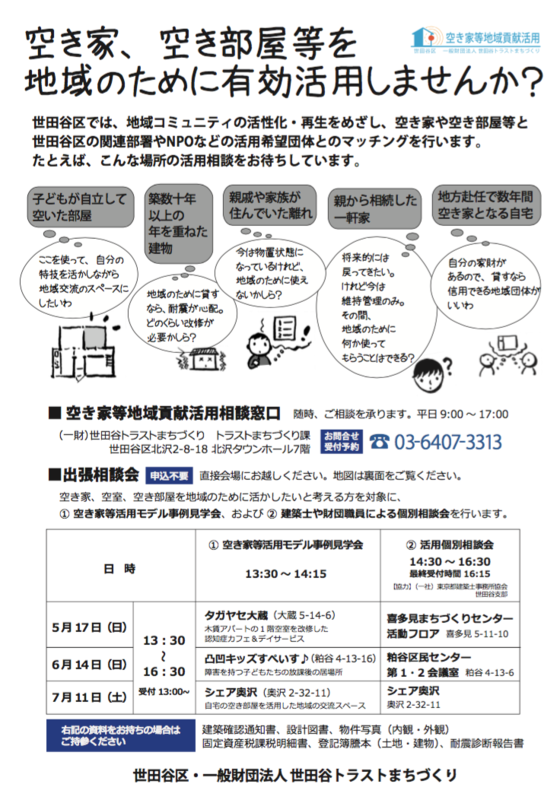

一般財団法人世田谷トラストまちづくりでは空き家相談窓口を設けたり、空き家活用フォーラムを開いたり、空き家活用モデル事業を企画したりと、積極的に空き家活用に向けたアクションやサポートに力を注いでいます。その取組の一環として、今日から全3回にかけて「空き家等活用モデル事例見学会」と「建築士や財団職員による個別相談会」が行われています。ということで今日は世田谷区砧地域にある、築30年の2階建て木賃アパートの1階をデイサービス&認知症カフェにリノベーションした「タガヤセ大蔵」へ行ってきました。

(画像引用元)

見た目は普通の木賃アパート。

横から見るともっと普通の木賃アパートの風景です。

3部屋を全部ぶち抜いて1つの場所に

見学会ではタガヤセ大蔵のオーナーで株式会社アンディート代表の安藤勝信さんのお話があったのですが、聞きそびれてしまったのでネットの情報から主に引用します。

タガヤセ大蔵は現オーナーの安藤さんが祖父から引き継いだものです。やはりどこの賃貸オーナーも空き室には悩まされています。そして暮らして行く中でたまたま社会福祉法人や介護の仕事をする人たちとの出会いがあり、何かできないかということになっていったそうです。

その先に未来がなかったので、この形を思いつきました。この形というのは、木造住宅のいいところを活かして、3部屋を全部をぶち抜いて1つの場所にしようと。玄関ドアが3つあるんですけど、40㎡くらいの左右の2DKと、真ん中に25㎡くらいの1K、足すとちょうど100㎡を切るぐらいでした。

1階の3つの部屋を全部ぶち抜いて一つの空間が出来ました。木の床を使っていることも手伝って開放感があって居心地が良かったです。

デイサービスだけでなくて多世代交流が作れる場に

当初は空き室をデイサービスにしようと思っていたそうです。しかし、この地域の緑の豊かさや昭和30年代に建てられた30棟もある大蔵団地の高齢化率が40%超という背景もあって多世代交流が作れる場にできないかと考えました。

当初は空き家をデイサービスにしようと言っていたんですが、それだけではつまらないよね、と。なんでそう思ったかというと、この辺は緑が豊かで、JKKさんの昭和30年代の大蔵団地が30棟あって高齢化率が40%超で、ある意味この里山の限界集落という構図になっています。なので、デイサービスだけではなくて多世代の交流が作れる場ができないかなというところで、プロジェクトをスタートしました。

木の床が心地良い

中に入ってみて感じたのは、木の床や採光をたくさん取り入れて、さらに3部屋ぶち抜きという開放感が良かったです。中央には大きめのキッチンもありました。

空き家は地域の余白

タガヤセ大蔵のオーナーの安藤さんは空き家を社会問題ととらえず、”地域の余白”だからそれをいかに楽しめるか、という話をよくされているそうです。活動を長続きさせる上で楽しめるか、というのは大きなポイントですね。

これはよく空き家問題と言われますが、古い建物って残っていて、新しいものがどんどん作られていって、人が減っている中で、空き家は基本的にゼロにはならないので、社会問題と僕は言わず、空き家は地域の余白なので、それをいかに楽しめるか、という社会にして行こう、という話をよくしています。

周りを構造用合板で囲う

建築的には1981年以降に建てられた新耐震対応ですが、3つの部屋をぶち抜いたので、周りを構造用合板で囲って補強しています。

建築的には新耐震の建物ですが、壁を抜いたので周りを構造用合板で囲いました。なので、あの壁は構造用合板にペンキを塗っただけというものです。ただ、耐震補強としては、以前の新耐震の建物より強くなったので、地域の防災拠点としても活用できます。

川と農地と団地と

タガヤセ大蔵へは原付で行ったのですが、天気の良さもありますが緑豊かだし川はきれいだし、農地もあるし、本当に東京なのかと思うくらいでした。

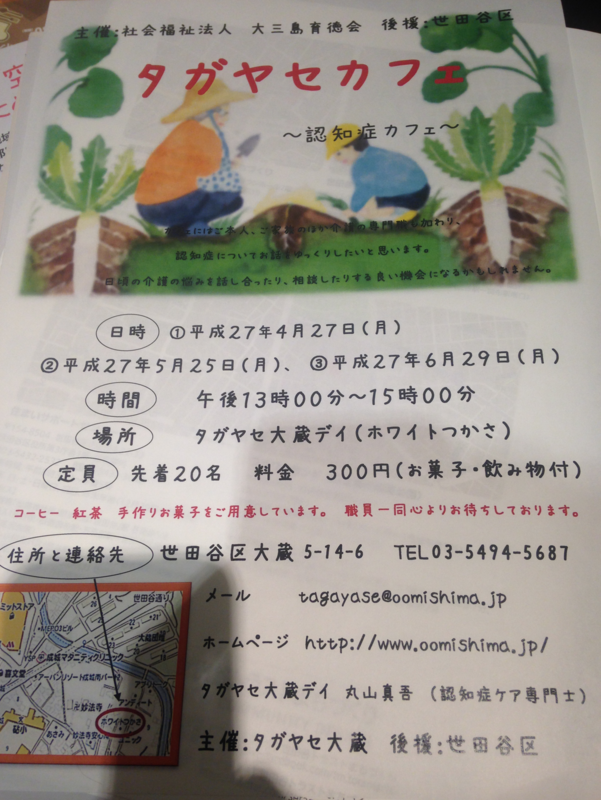

月1回のペースでタガヤセカフェ(認知症カフェ)を開催しています。

参考記事はこちら。