クリエイティブシティ論のまとめ記事の3回目です。これまでの記事はこちら。

創造都市の定義

チャールズ・ランドリー、リチャード・フロリダ、ジェイン・ジェイコブスなど、都市に対する創造性の重要性を唱えているのは日本人では佐々木雅幸教授が有名です。佐々木教授は創造都市を定義づけています。

「創造都市とは市民の創造活動の自由な発揮に基づいて、文化と産業における創造性に富み、同時に、脱大量生産の革新的で柔軟な都市経済システムを備え、グローバルな環境問題や、あるいはローカルな地域社会の課題に対して、創造的問題解決を行えるような『創造の場』に富んだ都市である」

横浜市や金沢市などでは創造都市を自治体の施策に位置づけ、アートやクラフトといった文化産業を柱に取組を進めています。

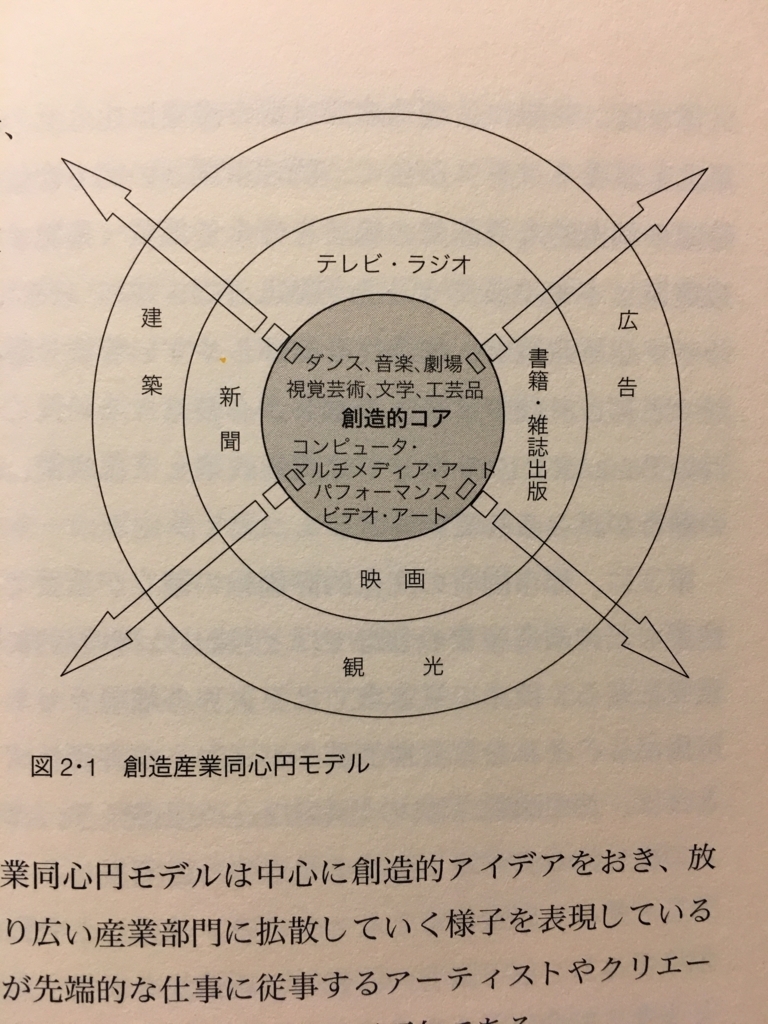

創造産業同心円モデル

オーストラリアの文化経済学者であるデービッド・スロスビーは、「独創的なアイデアの原点を中心とし、様々な種類の生産物を生み出すために、そのアイデアの外側に放射線状に広がり、更に多くの他の投入物と組み合わせれてより多くのものが生産される」という文化産業のモデルを提案しています。そして佐々木教授は、創造産業同心円モデルを提示しています。つまり、創造的コアを中心に、放射線状に周辺産業部門に拡散していくとしています。一見、営利性に乏しいけれど、先端的な仕事をするアーティストやクリエイターが存分に活躍できる環境や条件が、まずもって都市の発展にとって重要であることを示しています。

(画像引用元:創造都市への展望―都市の文化政策とまちづくり-佐々木雅幸P.53)

最後に、リチャード・フロリダの書籍の翻訳をされている井口典夫教授によるクリエイティブ経済と創造都市の動画がわかりやすかったので貼っておきます。

まとめ

クリエイティブシティっていうと、キラキラしているし、とても魅力的に聞こえますが、グローバル化や脱工業化、高度情報化といった社会経済情勢の変化に対応するために、すなわち都市を経済成長させていくために、考えられた理論といえます。AIやIoTとか、テクノロジーがどんどん発展しています。モノからコトへ消費のトレンドも変化している。移り変わる時代で、確かな価値を提供するために、フロリダが言っている「三つのT」しかり、スロスビーや佐々木教授による「創造産業同心円モデル」の理論は実社会に応用できる。