RT @LaLaLanLanLan: 「補助金やめますか?それとも、まちづくりやめますか?」実際、ほとんどの場合、こうなることを、より多くの人に知って欲しい。 QT @shoutengai 「補助金依存の悪循環」を作ってみた。 http://t.co/VxQml1fL3f

— 木下斉/HitoshiKinoshita (@shoutengai) 2014, 3月 16

”補助金依存のまちづくり”を”ドラック依存の人”に例えています。この構図はなかなか衝撃です。補助金ありきで商業施設や公共施設の開発が行われた結果、自律的に事業継続させる力を失わせ、ますます補助金にハマっていくという悪循環。政治も行政も民間もまちづくりに携わる人たちが根本的な勘違いをしていると、まちは衰退の一途を辿るということだと思います。(参考記事:「補助金依存の悪循環」(No.1003) | 経営からの地域再生・都市再生 [木下斉])

公民連携シンポジウムにて

人口減少、高齢化、空き家の増加、財政難・・・今後ますます厳しい社会情勢になっていく中で、”稼ぐ仕組み”をつくって持続可能なまちづくりを行っている「北九州市小倉家守プロジェクト」や「岩手県紫波町オガールプロジェクト」の事例が聞けるということでイベントに行ってきました。

左から公民連携事業機構代表理事でアフタヌーンソサエティ代表取締役の清水義次さん、同理事でエリア・イノベーション・アライアンス代表理事の木下斉さん、同理事でCRA合同会社代表社員の岡崎正信さん、東北芸術工科大学教授・みかんぐみ共同主宰の竹内昌義さん。

真なる公民連携とは何か

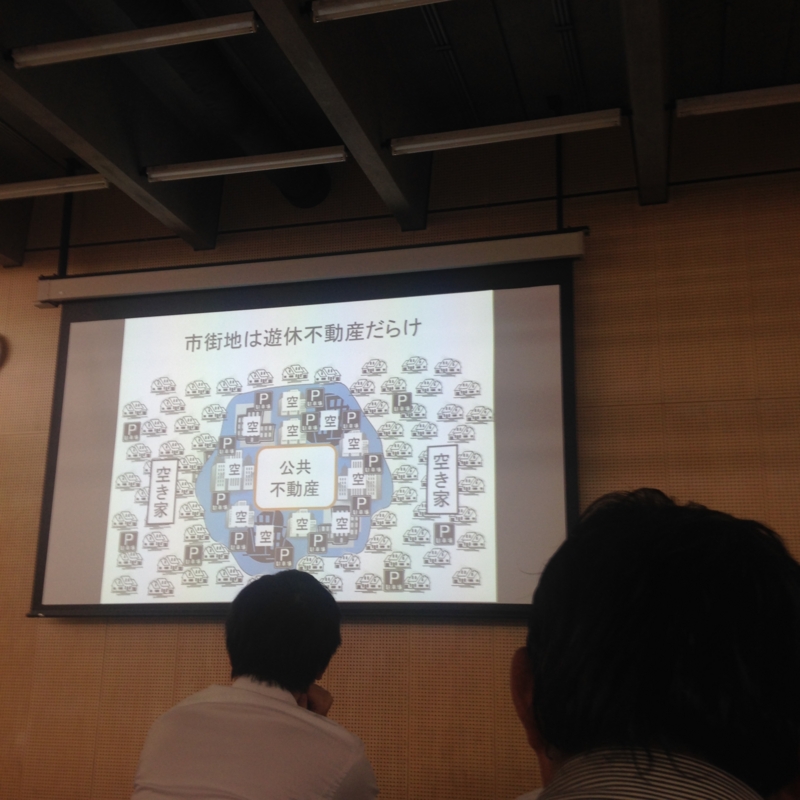

まず清水義次さんの基調講演からスタート。これまで通りのやり方を繰り返していたらヤバいと再三おっしゃっていました。街には空き家が増加し公共施設も空きが出るような状態がざら。

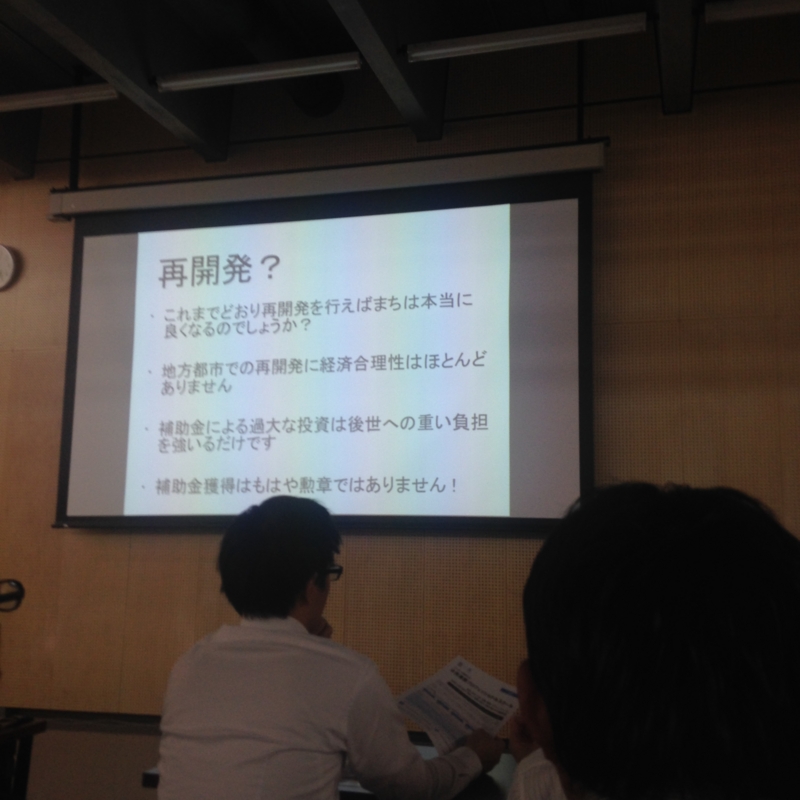

そんな中でもこれまで通りの再開発(清水さんはこれを”一発逆転ホームラン”と形容していました。)を軸としたまちづくりでは、維持管理コストが膨大で後世に莫大な負担を押し付けることになるわけです。

再開発が効果を発揮するのは東京のごく一部でしかありません。また、補助金ありきのまちづくり、中身の無いPFI事業・指定管理制度・事業提案募集などを痛烈に批判されています。

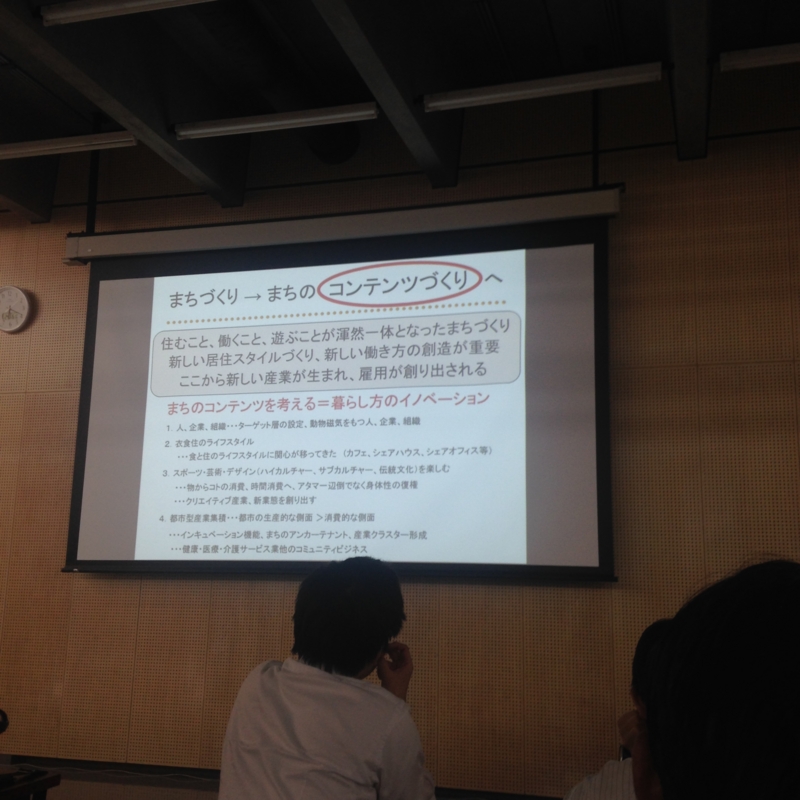

まちづくりではなく「まちのコンテンツづくり」へ

そして「まちづくり」という言葉が漠然としていて、何を目指すのかが曖昧ということで、「まちのコンテンツづくり」へとより具体的に表していました。住む、働く、遊ぶというそれぞれのレイヤーで魅力的な人だったりものだったりコトをつくり、持続的に取り組んで行くことが大事です。

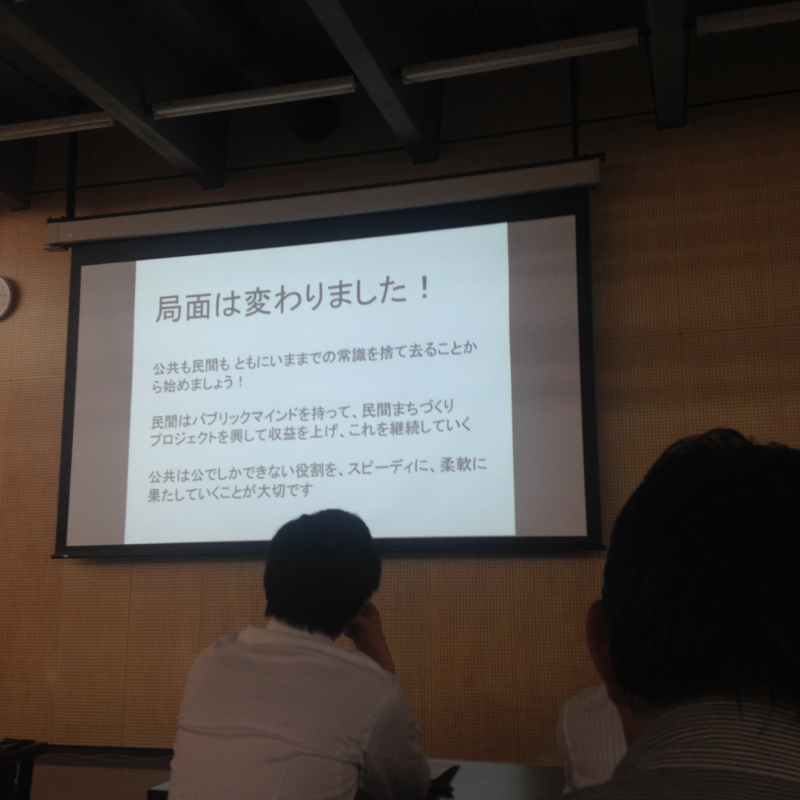

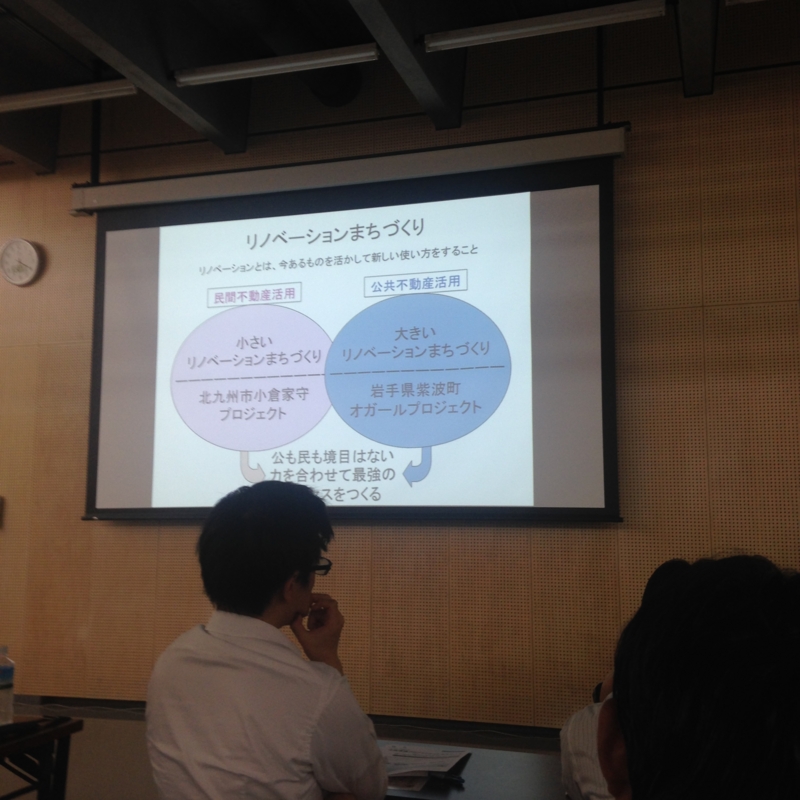

そして今ある不動産(空き家)を活かして公と民が境目なく魅力的なコンテンツを作った2つの「リノベーションまちづくり」の事例紹介。

”稼ぐ”ことで持続可能になる

自主事業で稼ぐこと、今ある空き家などの空間資源を有効活用すること、学んだら実践につなげること、こういったことを登壇者の方々は共通しておっしゃていました。稼ぐことで保育や福祉などにお金を回せるわけですね。つまり持続可能になる。木下さん(ぼくと同世代)がおっしゃっていた印象的な言葉は「僕らは年金もらえない世代」「やるかやらないか」という危機感です。持続可能な稼げる仕組みをつくっていかないと未来はないわけですね。緩やかに壊死していく感じ。茹で蛙になる前に、リスクと向き合って実践していかないとな、と思います。

当日の動画が公開されています。興味のある方はぜひ。90分。

関連記事はこちら。

豊島区で都内初「リノベーションスクール」を年内に開催予定 - 空き家の活用で社会的課題を解決するブログ

岩手県紫波町「オガールプロジェクト」 補助金に頼らない新しい公民連携の未来予想図

稼ぐインフラ ―― 人口縮小社会における公民連携事業 / 木下斉 / 一般社団法人公民連携事業機構理事 | SYNODOS -シノドス-